【铸牢中华民族共同体意识】深入学习铸牢中华民族共同体意识

中华民族共同体意识,是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂。铸牢中华民族共同体意识,需要树立中华优秀传统文化自信,才能把人民期盼、民族向往、国家追求三者融为一体。

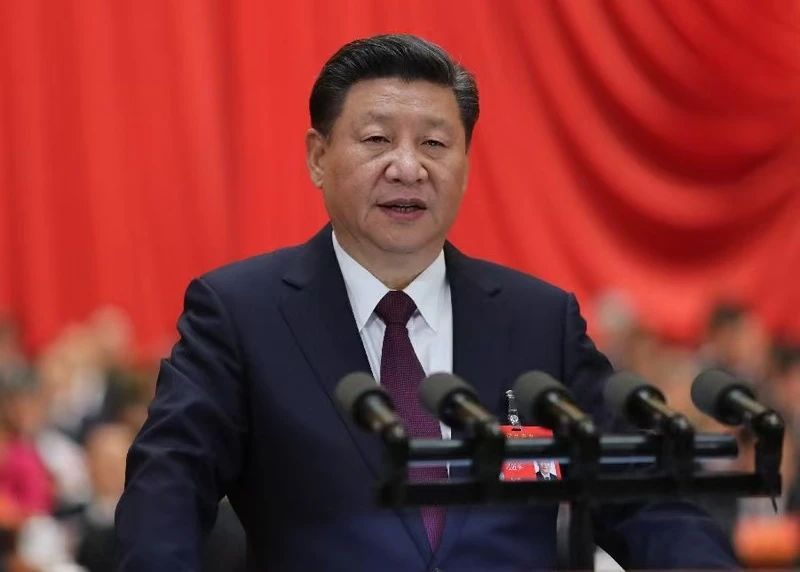

什么是中华民族共同体意识一个民族、一个国家,如果缺乏“身份意识”,没有“民族认同”,必然四分五裂、一盘散沙。习近平总书记在党的二十大报告中强调,“以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路,坚持和完善民族区域自治制度,加强和改进党的民族工作,全面推进民族团结进步事业。”中华民族共同体意识对于国家统一、民族团结具有重要意义。

中华民族共同体意识是维护国家统一的思想基础

维护国家统一是培育中华民族共同体意识的根本原则。千百年来,维护和发展统一的多民族国家,始终是中华民族高于一切的政治理想、精神寄托和道德情感,始终是我国社会历史发展的主流。当前,铸牢中华民族共同体意识的一项重要任务,就是引导各族群众牢固树立正确的国家观、深刻认识国家统一是各民族最高利益,铸牢共同维护国家统一的思想根基。

中华民族共同体意识是促进民族团结的必要条件

习近平总书记指出,加强中华民族大团结,长远和根本的是增强文化认同,建设各民族共有精神家园,积极培养中华民族共同体意识。培育中华民族共同体意识,就是要深化文化认同、汇聚民族力量,大力弘扬中华民族优秀传统文化和各民族的优秀传统文化,在尊重差异、包容多样中实现各民族文化交融共生、和谐发展,形成各民族同呼吸、共命运、心连心的强大精神纽带。只有铸牢中华民族共同体意识,才能找准民族团结工作与各族群众的心理契合点、情感共鸣点、利益结合点,才能在全社会形成中华民族一家亲的浓厚氛围,才能使56个民族始终心往一处想、劲往一处使、拧成一股绳,才能使我国各民族永远像石榴籽一样紧紧抱在一起。

铸牢中华民族共同体意识是实现中华民族伟大复兴的必然要求

实现中华民族伟大复兴的中国梦,是全国各族人民的伟大梦想、共同愿景。实现中华民族伟大复兴的中国梦,增进对新时代我们党进行伟大斗争、建设伟大工程、推进伟大事业、实现伟大梦想这“四个伟大”的认同,需要进一步增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同,需要铸牢中华民族共同体意识,打牢各族人民团结奋斗的政治基础、思想基础和社会基础。

重温习近平总书记关于铸牢中华民族共同体意识的金句

要高举各民族大团结的旗帜,在各民族中牢固树立国家意识、公民意识、中华民族共同体意识,最大限度团结依靠各族群众,使每个民族、每个公民都为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量,共享祖国繁荣发展的成果。

—2014年5月,在第二次中央新疆工作座谈会上指出

全面贯彻党的民族政策,深化民族团结进步教育,铸牢中华民族共同体意识,加强各民族交往交流交融,促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起,共同团结奋斗、共同繁荣发展。

—2017年10月,在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

各族人民亲如一家,是中华民族伟大复兴必定要实现的根本保证。实现中华民族伟大复兴的中国梦,就要以铸牢中华民族共同体意识为主线,把民族团结进步事业作为基础性事业抓紧抓好。

—2019年9月,在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话

以铸牢中华民族共同体意识为主线,坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路,坚持和完善民族区域自治制度,加强和改进党的民族工作,全面推进民族团结进步事业。

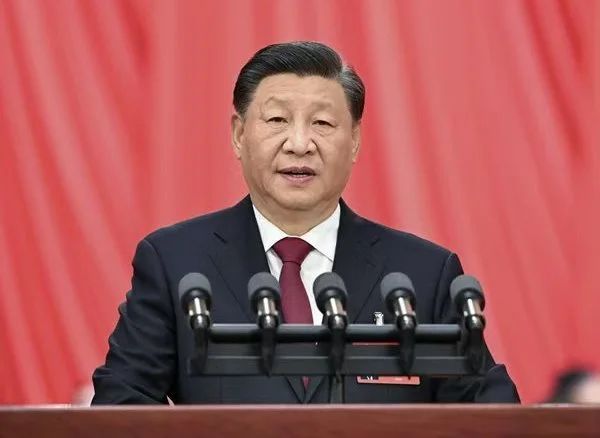

—2022年10月,在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告

中华民族是一个大家庭,各族人民要像石榴籽一样紧紧抱在一起。要不断铸牢中华民族共同体意识,把各族人民的心紧紧连在一起,把各方面的力量广泛凝聚到一起,共同推进中国式现代化,共襄中华民族伟大复兴的盛举。

—2024年6月,在宁夏考察时的重要讲话

如何铸牢中华民族共同体意识

深化宣传教育

积极构建铸牢中华民族共同体意识宣传教育常态化机制,推动融入干部教育、党员教育、国民教育体系,强化铸牢中华民族共同体意识宣传教育机制保障。将开展铸牢中华民族共同体意识与学习贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记来闽重要讲话精神、省委十一届七次全会精神等有机融合,通过报告会、研讨会、座谈会、培训班等多种形式,推动中华民族大家庭、中华民族共同体、铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设等理念深入人心。充分运用各类媒体力量,大力宣传中华民族的历史、中华民族共同体理论、新时代党的民族工作取得的历史性成就,发挥先进典型的示范引领作用,讲好我省民族团结进步的故事,在校园营造“中华民族一家亲”的浓厚氛围。

把握目标方法

推动各民族牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观,增强国家意识、公民意识和法治意识,坚定对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同。正确把握共同性和差异性、中华民族共同体意识和各民族意识、中华文化和各民族文化、物质和精神的关系,注意把握增进共同性、尊重和包容差异性的重要原则。共同性是主导,差异性不能削弱和危害共同性。保护差异是需要的,但不能固化强化其中落后的、影响民族进步的因素。要赋予所有改革发展以彰显中华民族共同体意识的意义,以维护统一、反对分裂的意义,以改善民生、凝聚人心的意义,以中国式现代化推动中华民族共同体和中华民族现代文明建设。

践行实践路径

持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接,发挥高校资源优势,为民族乡村大力发展特色优势产业、因地制宜发展新质生产力、加快经济社会发展步伐贡献智慧和力量。多办顺民意、惠民生、暖民心的实事,不断满足各族人民对美好生活的向往。推动各民族全方位嵌入,创造各民族共居共学、共建共享、共事共乐的有利条件,积极促进交往交流交融。面向台湾和海外做好民族工作,加大闽台民族交往交流力度,增进“一家人”认同、“一家亲”情感、“一家兴”成效,深化两岸同胞同属中华民族的认识。